Психология развития и возрастная психология - Кулагина И. Ю. - 2. Учебная деятельность

Ребенок действительно становится школьником тогда, когда приобретает соответствующую внутреннюю позицию. Он включается в учебную деятельность как наиболее значимую для него, что происходит благодаря изменению социальной ситуации развития ребенка, ориентирующегося на общественную ценность того, что он делает.

Утрата интереса к игре и становление учебной мотивации связаны также с особенностями развития самой игровой деятельности. Как считает Н. И. Гуткина, дети 3-5 лет получают удовольствие от процесса игры, а в 5-б лет - не только от процесса, но и от результата, т. е. выигрыша. В играх по правилам, характерных для старшего дошкольного и младшего школьного возрастов, выигрывает тот, кто лучше освоил игру. Например, для игры в классики нужна специальная тренировка, чтобы уметь точно бросать битку и прыгать, хорошо координируя свои движения. Ребенок стремится отработать движения, научиться успешно выполнять отдельные, может быть, не слишком интересные сами по себе действия. В игровой мотивации смещается акцент с процесса на результат. Кроме того, развивается мотивация достижения. Сам ход развития детской игры приводит к тому, что игровая мотивация постепенно уступает место учебной, при которой действия выполняются ради конкретных знаний и умений, что, в свою очередь, дает возможность получить одобрение, признание взрослых и сверстников, особый статус.

Итак, в младшем школьном возрасте учебная деятельность становится ведущей. Это необычайно сложная деятельность, которой будет отдано много сил и времени - 9 или 11 лет жизни. Естественно, она имеет определенную структуру. Рассмотрим кратко компоненты учебной деятельности в соответствии с представлениями Д. Б. Эльконина.

Первый компонент - мотивация. Учебная деятельность полимотивирована - она побуждается и направляется разными учебными мотивами. С многообразием этих мотивов мы познакомимся позже, в § 4. Пока отметим, что среди них есть мотивы, наиболее адекватные учебным задачам; если они формируются у ученика, его учебная работа становится осмысленной и эффективной. Д. Б. Эльконин называет их учебно-познавательными мотивами. В их основе лежат познавательная потребность и потребность в саморазвитии. Это интерес к содержательной стороне учебной деятельности, к тому, что изучается, и интерес к процессу деятельности - как, какими способами достигаются результаты, решаются учебные задачи. Ребенок должен быть мотивирован не только результатом, но и самим процессом учебной деятельности. Это также мотив собственного роста, самосовершенствования, развития своих способностей.

Второй компонент - учебная задача, т. е. система заданий, при выполнении которых ребенок осваивает наиболее общие способы действий. Учебную задачу необходимо отличать от отдельных заданий. Обычно дети, решая много конкретных задач, сами стихийно открывают для себя общий способ их решения, причем этот способ оказывается осознанным в разной мере у разных учеников, и они допускают ошибки, решая аналогичные задачи. Развивающее обучение предполагает совместное "открытие" и формулирование детьми и учителем общего способа решения целого класса задач. В этом случае общий способ усваивается как образец и легче переносится на другие задачи данного класса, учебная работа становится более продуктивной, а ошибки встречаются не так часто и быстрее исчезают. Примером учебной задачи может служить морфосемантический анализ на уроках русского языка. Ребенок должен установить связи между формой и значением слова. Для этого он усваивает общие способы действия со словом: нужно изменить слово, сравнить его с вновь образованным по форме и значению, выявить связь между изменениями формы и значения.

Учебные операции входят в состав способа действий. Операции и учебная задача считаются основным звеном структуры учебной деятельности.

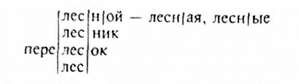

В приведенном выше примере операторным содержанием будут те конкретные действия, которые совершает ребенок, решая частные задачи найти корень, приставку, суффикс и окончание в заданных словах. Что делает ученик, зная общий способ решения этих задач? Прежде всего он изменяет слово так, чтобы получить его вариантные формы (скажем: лесной - лесная, лесные, лесному), сравнивает их значения и выделяет окончание в исходном слове. Затем, изменяя слово, получает родственные (однокоренные) слова, проводит сравнение значений, выделяет корень и другие морфемы:

Каждая учебная операция должна быть отработана. Программы развивающего обучения часто предусматривают поэтапную отработку по системе П. Я. Гальперина. Ученик, получив полную ориентировку в составе операций (включая определение последовательности своих действий), выполняет операции в материализованной форме, под контролем учителя. Научившись это делать практически безошибочно, он переходит к проговариванию и, наконец, на этапе сокращения состава операций быстро решает задачу в уме, сообщая учителю готовый ответ.

Четвертый компонент - контроль. Первоначально учебную работу детей контролирует учитель. Но постепенно они начинают контролировать ее сами, обучаясь этому отчасти стихийно, отчасти под руководством учителя. Без самоконтроля невозможно полноценное развертывание учебной деятельности, поэтому обучение контролю - важная и сложная педагогическая задача. Недостаточно контролировать работу только по конечному результату (верно или неверно выполнено задание). Ребенку необходим так называемый пооперационный контроль - за правильностью и полнотой выполнения операций, т. е. за процессом учебной деятельности. Научить ученика контролировать сам процесс своей работы - значит способствовать формированию такой психической функции, как внимание.

Последний этап контроля - оценка. Ее можно считать пятым компонентом структуры учебной деятельности. Ребенок, контролируя свою работу, должен научиться и адекватно ее оценивать. При этом также недостаточно общей оценки - насколько правильно и качественно выполнено задание; нужна оценка своих действий - освоен способ решения задач или нет, какие операции еще не отработаны. Последнее особенно трудно для младших школьников. Но и первая задача тоже оказывается нелегкой в этом возрасте, поскольку дети приходят в школу, как правило, с несколько завышенной самооценкой.

Учитель, оценивая работу учеников, не ограничивается выставлением отметки. Для развития саморегуляции детей важна не отметка как таковая, а содержательная оценка - объяснение, почему поставлена эта отметка, какие плюсы и минусы имеет ответ или письменная работа. Содержательно оценивая учебную деятельность, ее результаты и процесс, учитель задает определенные ориентиры - критерии оценки, которые должны быть усвоены детьми. Но у детей есть и свои критерии оценки. Как показала А. И. Липкина, младшие школьники высоко оценивают свою работу, если они потратили на нее много времени, вложили много сил, старания, независимо от того, что они получили в результате. К работе других детей они относятся обычно более критически, чем к своей собственной. В связи с этим учеников учат оценивать не только свою работу, но и работу одноклассников по общим для всех критериям. Часто используются такие приемы, как взаимное рецензирование, коллективное обсуждение ответов и т. п. Эти приемы дают положительный эффект именно в начальной школе; начинать аналогичную работу в средних классах гораздо труднее, так как учебная деятельность недостаточно сформирована в этом оценочном звене, а подростки, ориентируясь больше на мнение сверстников, не принимают общие критерии оценки и способы ее использования с такой легкостью, как младшие школьники.

Учебная деятельность, имея сложную структуру, проходит длительный путь становления. Ее развитие будет продолжаться на протяжении всех лет школьной жизни, но основы закладываются в первые годы обучения. Ребенок, становясь младшим школьником, несмотря на предварительную подготовку, больший или меньший опыт учебных занятий, попадает в принципиально новые условия. Школьное обучение отличается не только особой социальной значимостью деятельности ребенка, но и опосредованностью отношений со взрослыми образцами и оценками, следованием правилам, общим для всех, приобретением научных понятий. Эти моменты, так же как и специфика самой учебной деятельности ребенка, влияют на развитие его психических функций, личностных образований и произвольного поведения.

Схожі статті

-

Когда дети поступают в школу, они обязательно проходят собеседование, иногда - тестирование. Если в школе конкурс и есть возможность отбора, система...

-

Когда дети поступают в школу, они обязательно проходят собеседование, иногда - тестирование. Если в школе конкурс и есть возможность отбора, система...

-

Психология развития и возрастная психология - Кулагина И. Ю. - 3. Варианты развития

Диагностика психологической готовности к школе - сложная, но вполне разрешимая проблема. С чем же мы встречаемся в первых классах? Все ли принятые...

-

Психология развития и возрастная психология - Кулагина И. Ю. - 1. Игра как ведущая деятельность

Дошкольное детство - большой отрезок жизни ребенка. Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов улицы,...

-

Дошкольное детство - большой отрезок жизни ребенка. Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов улицы,...

-

Психология развития и возрастная психология - Кулагина И. Ю. - Действия и мышление

Мышление в этот возрастной период принято называть наглядно-действенным. Это аналог "сенсомоторного интеллекта" Жана Пиаже. Как видно из самого названия,...

-

Психология развития и возрастная психология - Кулагина И. Ю. - Стадии развития интеллекта

Стадии - это ступени, или уровни, развития, последовательно сменяющие друг друга. На каждом уровне достигается относительно стабильное равновесие,...

-

С появлением первых вопросов ребенка: "почему?", "зачем?", "откуда?", "как?" - начинается новый этап в развитии его общения со взрослым, дополнительно...

-

Психология развития и возрастная психология - Кулагина И. Ю. - Речь

Родившись, ребенок отделяется от матери физически, но биологически связан с нею еще длительное время. В конце младенчества, приобретая некоторую...

-

В периодизации психического развития ребенка, которой мы следуем, дошкольный возраст имеет определенные границы - от трех до семи лет. Кризис семи лет...

-

В периодизации психического развития ребенка, которой мы следуем, дошкольный возраст имеет определенные границы - от трех до семи лет. Кризис семи лет...

-

Психология развития и возрастная психология - Кулагина И. Ю. - Мотивы

Самым важным личностным механизмом, формирующимся в этом периоде, считается соподчинение мотивов. Оно появляется в начале дошкольного возраста и затем...

-

Психология развития и возрастная психология - Кулагина И. Ю. - Эмоции

Дошкольный возраст, как писал А. Н. Леонтьев, - это "период первоначального фактического склада личности". Именно в это время происходит становление...

-

Дошкольный возраст, как писал А. Н. Леонтьев, - это "период первоначального фактического склада личности". Именно в это время происходит становление...

-

Психология развития и возрастная психология - Кулагина И. Ю. - 1. Развитие психических функций

Родившись, ребенок отделяется от матери физически, но биологически связан с нею еще длительное время. В конце младенчества, приобретая некоторую...

-

Связана с развитием мыслительных процессов - способностью обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, выделить существенные признаки, определять...

-

Родившись, ребенок отделяется от матери физически, но биологически связан с нею еще длительное время. В конце младенчества, приобретая некоторую...

-

Психология развития и возрастная психология - Кулагина И. Ю. - 4. Жизненный мир младенца

Несмотря на кризис новорожденности, ребенок в первые месяцы жизни еще сохраняет основные черты простого и легкого жизненного мира и соответствующее ему...

-

С появлением первых вопросов ребенка: "почему?", "зачем?", "откуда?", "как?" - начинается новый этап в развитии его общения со взрослым, дополнительно...

-

Глава 1. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Достоянием отечественной психологии стал деятельностный подход, согласно которому психика развивается в результате...

-

Психология развития и возрастная психология - Кулагина И. Ю. - Глава 1. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Глава 1. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Достоянием отечественной психологии стал деятельностный подход, согласно которому психика развивается в результате...

-

Психология развития и возрастная психология - Кулагина И. Ю. - 2. Ситуативно-деловое общение

В психологической теории деятельности общение рассматривается как один из ее видов. Оно имеет ту же структуру, что и любая другая деятельность: возникает...

-

В психологической теории деятельности общение рассматривается как один из ее видов. Оно имеет ту же структуру, что и любая другая деятельность: возникает...

-

Психология развития и возрастная психология - Кулагина И. Ю. - Мышление

Основная линия развития мышления - переход от наглядно-действенного к наглядно-образному и в конце периода - к словесному мышлению. Основным видом...

-

Психология развития и возрастная психология - Кулагина И. Ю. - Восприятие

Дошкольное детство - возраст, наиболее благоприятный для развития памяти. Как указывал Л. С. Выготский, память становится доминирующей функцией и...

-

Артур Владимирович Петровский рассматривает развитие личности как процесс интеграции в различных социальных группах. Становление личности определяется...

-

Периодизация Э. Эриксона охватывает весь жизненный путь личности и разные стороны ее развития. Другие периодизации развития личности - более частные, в...

-

Психология развития и возрастная психология - Кулагина И. Ю. - 2. Эмоциональное развитие

Развитие психических функций неотделимо от развития эмоционально-потребностной сферы ребенка. Доминирующее в раннем возрасте восприятие аффективно...

-

Д. Б. Эльконин развил представления Л. С. Выготского о возрастном развитии. Он рассматривает ребенка как целостную личность, активно познающую окружающий...

-

Что собой представляет процесс возрастного развития? Чем он обусловлен? В психологии создано много теорий, по-разному объясняющих возрастное психическое...

Психология развития и возрастная психология - Кулагина И. Ю. - 2. Учебная деятельность